Comment définissez-vous la conception bioclimatique ?

Clément Gaillard. Un aménagement ou un bâtiment est bioclimatique dans la mesure où il exploite les possibilités du climat pour répondre à un certain nombre de besoins, comme le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation, le renouvellement de l’air… C’est devenu une méthode d’ingénierie au XXème siècle, quand on a constaté que l’on avait conçu des bâtiments absurdes du point de vue climatique.

Le bioclimatisme intègre également les apports de la nature en ville, on va parler des bénéfices écosystémiques apportés par les arbres ou les plantes grimpantes. C’est un sujet qui va bien au-delà du thermique et qui concerne la qualité de vie ou la biodiversité urbaine.

Aymeric Bemer. J’ajouterai que c’est une conception architecturale qui permet de lier l’empreinte environnementale, la qualité architecturale et le confort interne. Elle est très liée aux bouleversements climatiques. Dans le passé, le bioclimatisme était effectif parce que l’architecture était pensée en fonction du lieu du projet. Il s’agissait d’une approche vernaculaire, qui s’appuyait sur une forme de bon sens.

A few figures

- De 20 à 58% : C’est la réduction potentielle des besoins en énergie pour un logement conçu selon des principes bioclimatiques bien adaptés. (Source)

- 3 millions : c’est le nombre de décès prématurés dus à la pollution de l’air intérieur des bâtiments chaque année. (OMS)

- 52% : c’est l’augmentation du nombre de journées au-dessus de 35° dans les 20 capitales les plus peuplées au cours des 3 dernières décennies. (IIED)

- 7% : c’est la part de la consommation d’électricité liée à la climatisation dans le monde. (AIE)

Quelles sont les principales applications de la conception bioclimatique ?

AB. Le bioclimatisme est une approche multicritères, il n’y en a pas un qui prime sur les autres. On va avoir une réflexion sur l’isolation pour un gain énergétique, ainsi que sur les matériaux afin d’améliorer la performance. Il y a toute une réflexion sur la ventilation traversante qui concerne principalement le confort d’été. On prend en compte le bâtiment dans sa volumétrie et son orientation. Le sujet concerne également la rénovation qui constitue notre dernière chance d’adapter le parc immobilier au réchauffement climatique.

On est en train de créer une dette bioclimatique en se focalisant sur le confort d’hiver et la performance énergétique. On tapisse de grandes barres d’immeubles avec du polyuréthane et de l’isolant synthétique et on oublie de traiter le confort et en particulier le confort d’été.

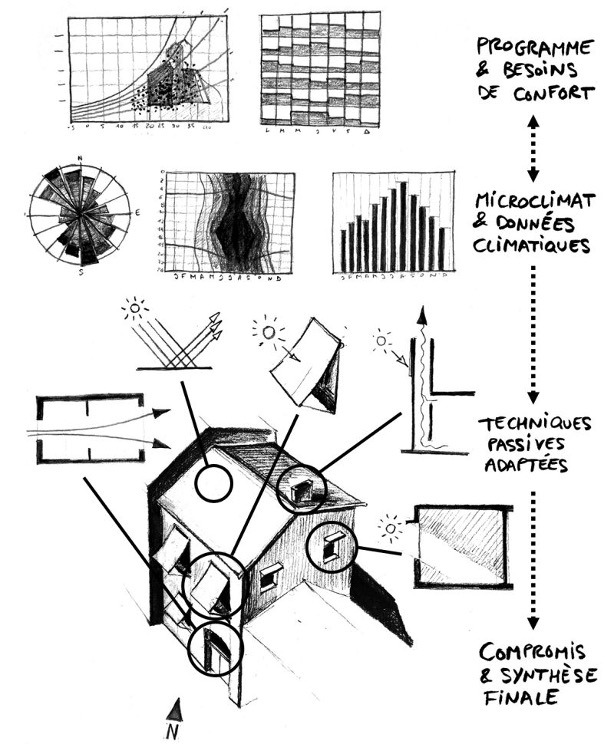

Schéma issu de l’ouvrage Bioclimatique de Clément Gaillard, publié aux Éditions Terre Urbaine.

Avez-vous des exemples de projets particulièrement emblématiques et vertueux ?

CG. Ce que fait la mairie de Rosny-sous-Bois, en région parisienne, est intéressant. Grâce à une maîtrise d’œuvre interne, elle travaille sur une partie des bâtiments publics, et notamment les écoles, avec des systèmes très poussés de ventilation naturelle ou de récupération de chaleur. Le projet est né suite à la panne d’une centrale de traitement d’air. À cause d’une carte électronique défaillante, un bâtiment entier s’est retrouvé hors d’usage et a fait prendre conscience à la mairie de sa dépendance à des systèmes électroniques. Cet exemple permet de rebondir sur le rôle de l’habitant.

Dans la conception bioclimatique, on essaie de réduire au maximum l’automatisation ou les systèmes techniques complexes. Mais plus un bâtiment va être bioclimatique et passif, plus on souhaite que les habitants soient actifs : ils doivent par exemple ouvrir ou fermer leurs volets au bon moment. C’est une vraie difficulté qui est directement liée à la question des modes de vie. Si on remonte dans l’histoire, les logements étaient difficiles à chauffer donc on n’utilisait que quelques pièces en hiver, autour de la cuisine. On allait vers les pièces périphériques en été. Les habitants étaient très actifs dans leur occupation du bâtiment pour s’adapter aux saisons.

On entend souvent parler de la conception bioclimatique pour des expérimentations. Comment faire pour passer à l’échelle ?

CG. On peut d’abord imaginer des cahiers des charges un peu plus exigeants sur ces sujets. Mais l’enjeu principal, c’est de parvenir à parler le langage des promoteurs. Il faut prouver que de petits investissements en conception – sur du traversant ou des brasseurs d’air par exemple – permettront ensuite de valoriser les biens immobiliers.

AB. Un bâtiment est d’abord porté par un acteur qui détient le projet. Cet acteur est influencé par une politique liée à la ville dans laquelle il se trouve. Ensuite les promoteurs doivent avoir envie de tendre vers des bâtiments performants. Puis viennent les architectes et les bureaux d’études qui doivent être compétents sur le sujet et volontaires.

Enfin, les entreprises de construction doivent être capables de gérer un chantier en respectant une démarche environnementale. Un projet bioclimatique, c’est d’abord une vraie cohérence entre des acteurs qui comprennent que la réalisation doit primer sur l’idée. Il est important de réunir des personnes qui s’engagent à atteindre des objectifs réalistes sur le terrain.

Quel peut être l’apport des technologies numériques pour faciliter la conception bioclimatique ?

CG. La question de l’accès aux bons outils est centrale, et la diffusion de plateformes numériques permet de généraliser la prise en compte des sujets bioclimatiques, en particulier dans le cadre du BIM.

AB. Les outils numériques sont là pour rendre accessible la compréhension du sujet. Aujourd’hui, la compétence bioclimatique est portée par une poignée de bureaux d’études. La plupart des architectes ont accumulé une carence technique sur les sujets environnementaux.

Un outil numérique comme Albedya permet de traiter le sujet environnemental dès la phase de conception, là où tout se joue, alors qu’aujourd’hui cette compétence intervient plutôt en aval. Chez Albedya nous intervenons à trois échelles. On est d’abord en mesure d’automatiser l’étude de site. Vous entrez une adresse et nous pouvons fournir toutes les données foncières à un kilomètre alentour : les données de mobilité, les réseaux de chaleur, etc… Nous sommes ensuite en mesure d’auto-générer une 3D urbaine pour lancer des études climatiques, ou des études d’exposition solaire.

Enfin, la troisième échelle est celle de la pièce. Elle permet de visualiser l’impact de l’enveloppe sur les températures et les consommations d’énergie à l’intérieur. L’ambition est d’équiper un maximum d’acteurs de la construction pour internaliser la compétence et réduire la complexité qui a été créée autour de cette thématique.

Clément Gaillard est fondateur de Freio, un bureau d’études indépendant et une agence de conseil basée à Montpellier. Spécialisé dans la conception bioclimatique, la réduction des îlots de chaleur urbains et l’adaptation des territoires au changement climatique, il réalise des études microclimatiques et propose une expertise scientifique pluridisciplinaire, afin de développer des stratégies opérationnelles pour des villes plus confortables, durables et sobres.

Aymeric Bemer est fondateur de Albedya, une plateforme SaaS d’étude de projets centralisant les données et outils utiles à l’audit et l’étude environnementale. Elle aide les concepteurs à internaliser la compétence technique en couplant open data, données géospatiales et outils d’analyse issus de l’ingénierie environnementale. Albedya donne accès à un nouveau niveau de lecture de projets, et offre la capacité de prescrire des solutions d’adaptabilité au réchauffement climatique.