Pourquoi la cartographie des risques climatiques devient-elle incontournable ?

Frédéric Delafosse. C’est l’outil de base qui nous permet de quantifier et d’évaluer l’évolution des aléas climatiques sur un territoire. Nos clients attendent des représentations visuelles pédagogiques pour visualiser l’exposition de leurs actifs. Dès le début nous avons travaillé avec des systèmes d’information géographiques qui permettent de juxtaposer un modèle numérique de terrain avec des infrastructures ou des cartes liées au climat.

Swann Lamarche. La cartographie est un moyen de représenter un état du monde, et l’adaptation au changement climatique passe forcément par une compréhension du monde et de ses évolutions. Cela explique le positionnement de l’IGN sur “l’atlas de l’anthropocène”, qui a pour vocation de décrire la France d’un point de vue cartographique en se rapprochant du temps réel.

Qui fournit les données cartographiques ?

FD. Nous travaillons avec des données d’exposition et des données de sensibilité. Les premières sont globalement publiques et accessibles. Elles sont issues des travaux du GIEC ou de Météo France et peuvent concerner la chaleur, les précipitations, le vent, etc… Elles sont ensuite croisées avec des données de sensibilité qui n’existent pas à l’état brut. Un bâtiment mal isolé va être sensible à l’évolution des températures. Une autoroute dont le revêtement est en mauvais état sera plus sensible au risque d’inondation. Combinées, ces données permettent d’évaluer la vulnérabilité des infrastructures.

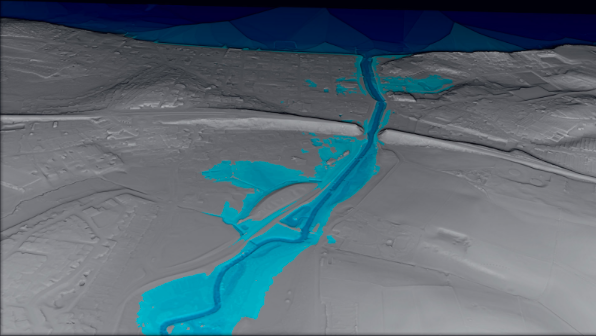

SL. Nous collectons nos données de différentes manières. D’abord par le biais des photos aériennes, mais aussi via des bases spécialisées comme l’Occupation du sol à grande échelle (OCS GE), qui permet de qualifier les usages du sol et joue un rôle clé dans la démarche de Zéro Artificialisation Nette. Nous réalisons également une carte 3D complète du territoire grâce au programme LiDAR, dont les applications sont nombreuses. Nos travaux reposent aussi sur de nombreux partenariats. Avec l’ONF et le ministère de l’Agriculture pour l’inventaire forestier ; avec le ministère de l’Écologie, sur la question des inondations notamment. Nous collaborons également avec le Shom (Service hydrographique et océanographique de la Marine) pour tout ce qui touche à l’interface terre/mer, qu’il s’agisse des submersions marines ou de l’évolution du trait de côte. À travers le programme Datalliance, nous travaillons aussi avec des start-up pour lever des verrous technologiques.

Enfin, l’open data et la mutualisation des mises à jour sont au cœur de notre démarche. Par exemple, Vinci dispose d’une expertise dans le domaine routier qui pourrait enrichir notre base. Cette volonté de partage prend forme dans notre géoplateforme, ouverte aux partenaires publics comme privés.

Quelles sont les spécificités de la cartographie climatique par rapport à la cartographie classique ?

FD. Les cartographies climatiques se sont basées sur des hypothèses de long terme, difficilement vérifiables sur le court terme. Lorsqu’on estime le risque d’élévation des températures, nous jouons avec beaucoup d’incertitudes. Cette incertitude demande d’avancer avec rigueur, pour éviter tout scepticisme.

SL. Une autre différence majeure concerne la temporalité. La cartographie climatique évolue très rapidement, à l’image du recul du trait de côte, ou de la fonte des glaciers. Elle nécessite également une plus grande transversalité. Aujourd’hui, nous sommes en mesure d’identifier les zones à risque d’inondation. Demain, nous devrons être capables d’identifier l’origine des phénomènes et leurs conséquences, ce qui implique une approche systémique.

Légende : Image IGN en rapport avec l’utilisation des données LIDAR pour évaluer le risque d’inondations.

Quels sont les exemples concrets d’applications cartographiques liées à l’adaptation climatique?

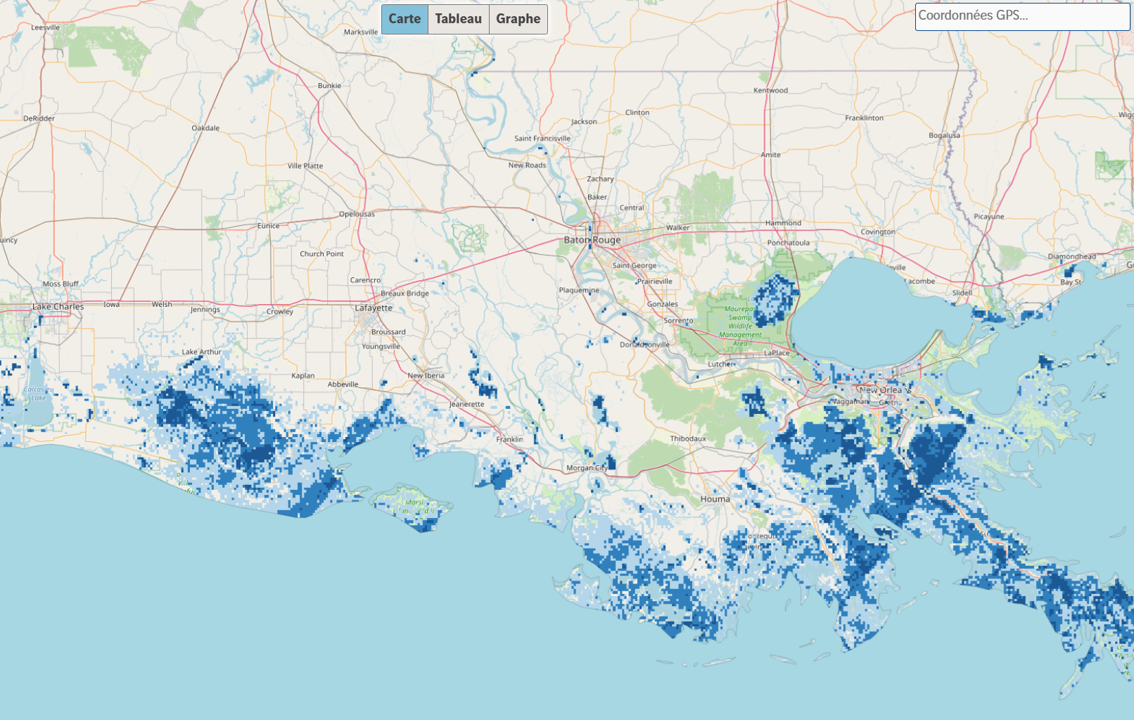

FD. Je pense spontanément à un outil développé pour le groupe VINCI, qui s’appelle ResiLens et qui permet de naviguer à l’échelle du monde, d’identifier les infrastructures qui appartiennent à Vinci, et d’identifier leur exposition actuelle et future aux aléas climatiques.

SL. A partir du programme LiDAR, nous pouvons par exemple identifier le potentiel photovoltaïque des toitures. Nous travaillons également sur un projet de jumeau numérique de la France et de ses territoires. L’idée est de construire un socle numérique commun afin que des partenaires publics ou privés puissent développer des solutions liées à leurs propres usages.

Quels sont les freins au développement de la cartographie climat ?

FD. La principale limite concerne aujourd’hui la précision des données. Les projections d’exposition à des aléas climatiques s’appuient sur des données actuelles qui sont forcément moyennes et sur les données du GIEC qui portent des incertitudes. La qualité des données d’entrée, c’est la qualité de la cartographie.

SL. L’accès aux données est en effet un sujet crucial. L’IGN a fait le choix de passer la quasi-totalité de ses données en open data, mais ce n’est pas forcément le cas pour tout le monde, et ce n’est pas forcément réaliste pour tout le monde, en particulier les acteurs privés qui peuvent avoir des enjeux économiques.

Légende : illustration cartographique du relèvement du niveau marin en 2030 en Louisiane » (Resallience)

Comment imaginez-vous le futur de la cartographie climatique ?

FD. Je pense que le métier de l’adaptation au changement climatique va cesser d’être une spécialité et devenir une compétence intégrée. Dans ce contexte, l’outil cartographique va permettre de faciliter les échanges entre interlocuteurs en intégrant de plus en plus de modélisation et d’IA, mais aussi de données citoyennes issues du terrain en temps réel…

SL. La cartographie climatique fait face à plusieurs défis. Elle doit d’abord se rendre accessible au plus grand nombre, pour que chacun puisse prendre conscience de la problématique et comprendre les choix nécessaires. Le défi de la temporalité est également central. Il s’agit de monter en fréquence pour suivre finement les évolutions des territoires. Cela nécessite une capacité à produire et traiter des données rapidement. Au sein de l’IGN nous avons commencé à développer des outils d’intelligence artificielle pour permettre le traitement plus rapide et plus exhaustif des données, en particulier pour le programme LiDAR. Traiter les données 3D acquises sur 550 000 km² pose des questions technologiques importantes.

Pour aller plus loin : Consulter la page de l’atlas « Cartographier l’anthropocène » 2025 de l’IGN : Le risque inondation (lien)