Les deux auteurs, dont l’album « Revoir Paris » nous plonge cette fois dans notre monde, autour d’une capitale rétro-futuriste et inquiétante, sont attachés à une fiction qui explore et questionne l’urbain d’aujourd’hui et… d’après-demain. À l’occasion de l’inauguration du festival Building Beyond, ils ont emmené une centaine de lecteurs en visite au cœur de leurs villes rêvées. Interview.

Pour reprendre le titre de votre intervention, comment va-t-on des « Cités obscures » aux villes futures ? Vos œuvres ne sont pas à prendre comme des « manuels d’urbanisme »…

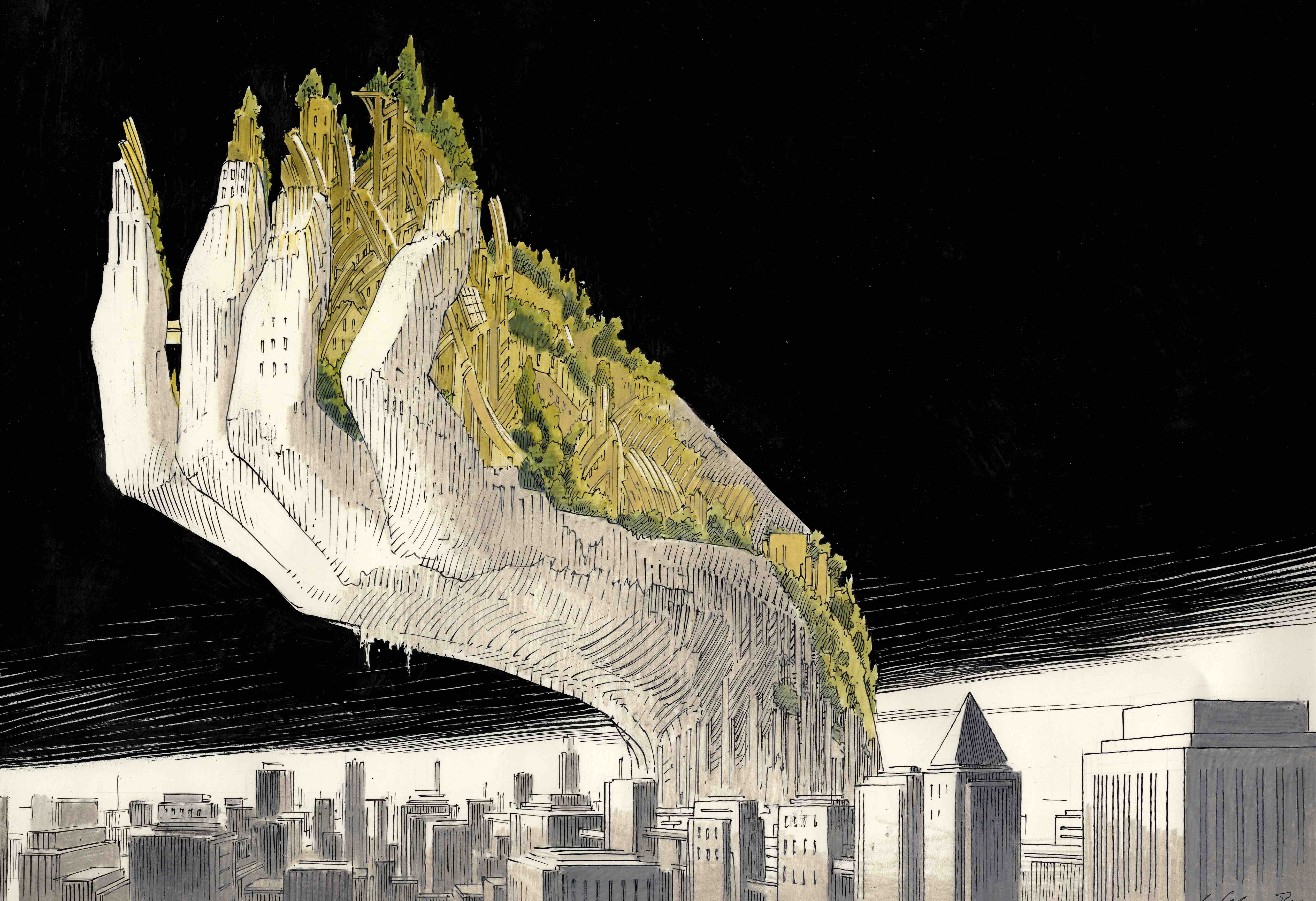

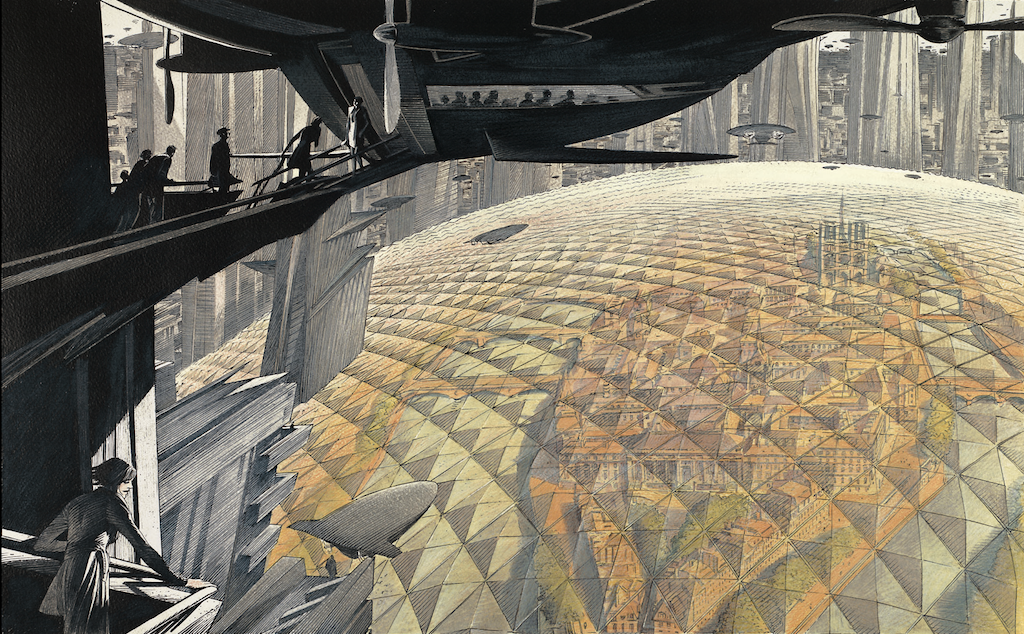

Benoît Peeters : Nous n’avons absolument pas le projet de faire la leçon aux urbanistes et aux architectes, qui ont des métiers soumis à des contraintes tout autres. Nous, nous faisons des villes de papier, et ces villes, qui peuvent être désirables ou cauchemardesques, et souvent les deux, obéissent à d’autres lois. Ce sont les lois du récit, d’une forme de dramatisation et de liberté onirique, de la métaphore et de la fable. On peut sans doute y puiser des éléments, mais nous restons des raconteurs d’histoires en images et pas des analystes.

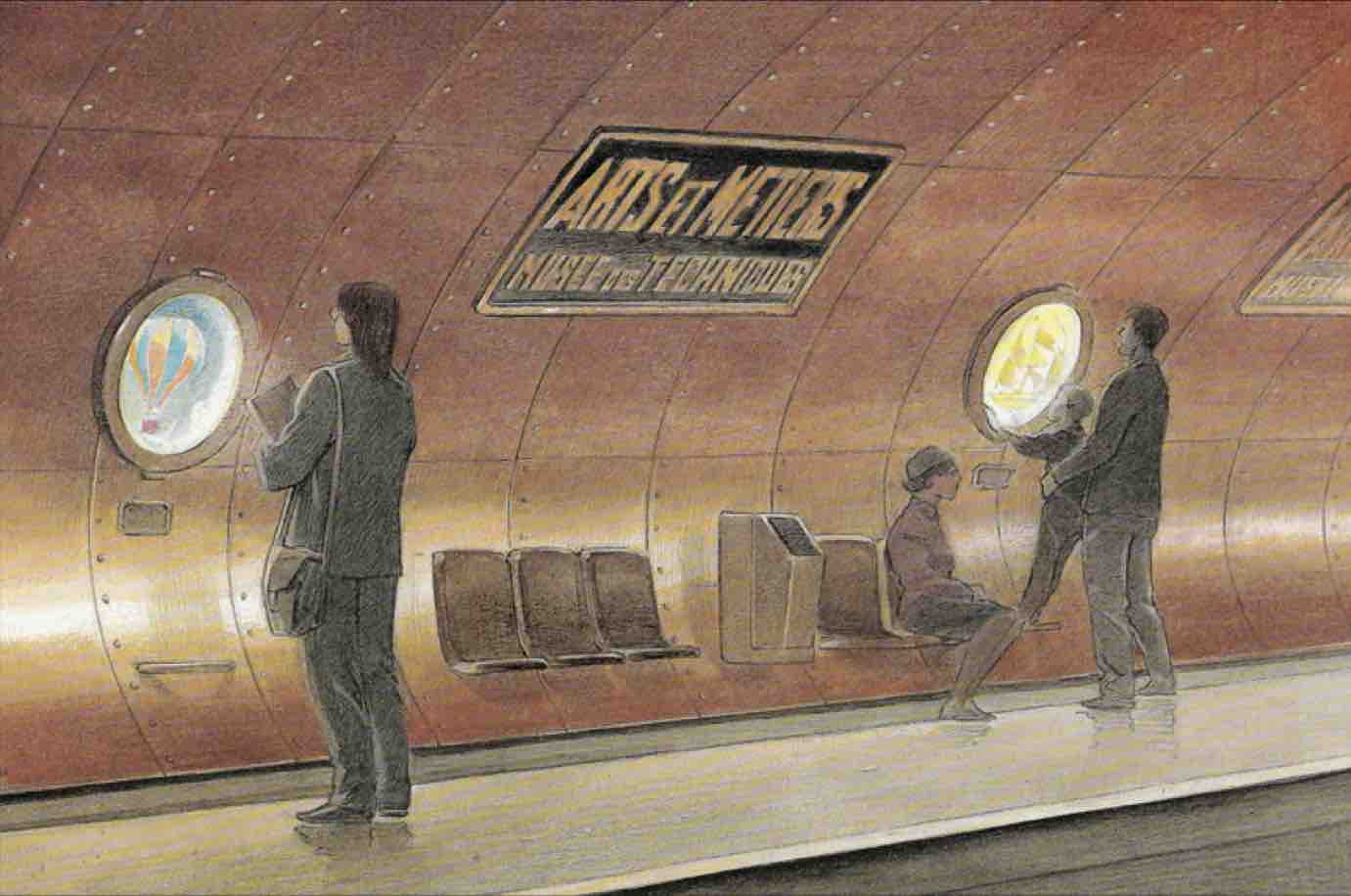

Il n’empêche, nous touchons parfois, au travers de notre travail scénographique, à des morceaux de réalité (par exemple la station de métro parisienne Arts et Métiers ou le Train World à Bruxelles en 2015, ndlr). Mais il ne s’agit pas de reproduire Les Cités obscures dans le réel !

François Schuiten : On peut en fait s’interroger sur la manière dont, à partir de cet imaginaire de papier, des projets prennent corps. Les villes d’aujourd’hui réclament le retour de l’imaginaire. Nos fictions, par ce fait, intéressent…

Parleriez-vous d’une panne des imaginaires dans la fabrique de la ville ?

F.S. : La préoccupation du récit et de la mise en scène existait beaucoup en architecture autrefois. Aujourd’hui, les contraintes d’efficacité et de rentabilité sont fortes, et – sans parler d’une panne d’imaginaires, les décideurs ont tendance à déconsidérer la narration. Ce n’est pas la faute des architectes, mais la dimension narrative est le plus souvent cantonnée à quelques bâtiments emblématiques et ne s’étend plus au commun de l’aménagement. Les lieux ont perdu cette dimension d’étrangeté et de mystère. Il faudrait revendiquer l’espace inutile, « gratuit », comme il faut revendiquer le temps perdu. Car l’espace inutile, au fond, est le lieu le plus utile, c’est le lieu du désir et de la narration.

B.P. : Le fonctionnalisme a été une idéologie forte ; elle s’est démonétisée en tant que telle aujourd’hui, mais d’une certaine façon elle produit encore ses effets. Chez Le Corbusier et avec la Charte d’Athènes, c’était l’épopée de la fonction. Aujourd’hui, faute de temps ou de budget, seule la fonction reste. La mise en scène, le souci de l’espace et d’une organisation invisible mais essentielle qui va guider les circulations, créer du désir et aimanter les flux de personnes et la vie urbaine autour de nouveaux centres… : tout cela risque de tomber. Le fonctionnalisme est devenu mou. A l’inverse, l’appel à la scénographie est capable de créer un espace entre urbanisme, architecture et imaginaire pur. La station de métro Arts et Métiers, par exemple, dont la RATP a commandé à François l’habillage des quais et de la voûte en 1994, assure toutes les fonctions habituelles, mais elle propose une immersion dans un espace qui n’est pas strictement fonctionnel. On change les matériaux, la lumière, la situation du voyageur, et pourtant cela s’intègre à un dispositif urbain traditionnel.

« L’espace inutile, au fond, est le lieu le plus utile »

Comment faire pour recréer, à l’échelle, cette passerelle entre le rêve et le faire, pour recréer du désir en ville ?

B.P. : Il y a une grande différence entre villes historiques et villes nouvelles : entre des espaces très investis par les strates de temps et des espaces qu’il s’agit de faire vivre aujourd’hui. Les villes historiques ont naturellement une dimension désirable, même à travers les chaos de l’histoire et les heurts entre les styles d’architecture. En revanche, lorsqu’on construit de toute pièce un nouveau quartier, ou en cas d’extension urbaine très rapide, la question se pose réellement.

Le travail de mise en scène vient animer les espaces qui n’ont pas eu le temps de sédimenter. Dans les villes anciennes, il peut y avoir ce besoin, mais il se marque beaucoup plus dans les constructions récentes. Souvent, on a déjà bien du mal à remplir les fonctions de base et il ne reste guère de moyens pour des éléments qui donneraient au lieu un supplément d’âme. C’est la guerre éternelle entre l’ « espace vert », une triste pelouse créée uniquement pour satisfaire au cahier des charges, et l’aménagement plus imaginatif d’un jardin.

« Aller à l’intersection de la fiction et de la fonction, du besoin et du désir »

A-t-on besoin, pour gagner cette guerre, de grands gestes architecturaux ou urbanistiques ?

F.S. : Quand ils sont réussis, ces grands gestes peuvent être formidables ; ils donnent à une ville ou un quartier une charge symbolique, une identité. Plus que jamais les villes doivent parvenir à se projeter, car tout va très vite. Elles doivent porter des visions. Avant un projet de ville, il faut un projet de société. La question ne peut pas être détachée de réflexions plus larges sur l’intégration, les métamorphoses du travail, l’environnement. Nos récits ne parlent d’ailleurs pas que de l’urbain, mais de sociétés qui se sont brisées. Ce qui nous a intéressés dans « Revoir Paris » a aussi été de pousser certaines tensions jusqu’à leur dimension cataclysmique. Nous avons conduit à ses limites le risque de muséification en montrant un cœur de Paris sous cloche.

B.P. : Le Grand Paris par exemple a fait fantasmer urbanistes et architectes, et il y a eu des bonnes choses. Et puis quoi ? Il y a aujourd’hui un effet d’amertume. L’ampleur des enjeux n’a pas été prise en compte. Le risque des concours d’idées est qu’ils retombent – par des changements de majorité politique, par des restrictions financières, mais peut-être aussi car on a davantage souhaité faire un effet d’annonce que porter sur 10, 20 ou 30 ans de vraies transformations urbaines.

Pensez-vous qu’il y a trop de freins à la transformation des villes ?

B.P. : En Europe, surtout, on ressent vite les verrous, les manques de budget mais aussi d’ambition à long terme. La ville se fragmente car le pouvoir lui-même est fragmenté. Tant qu’on n’arrivera pas à résoudre le problème de la superposition des niveaux de décision, on ne pourra pas penser un « vrai » Grand Paris. Il y a des formes d’impasse politique qui le rendent presque techniquement impossible.

F.S. : Bruxelles est l’exemple typique d’un niveau extrême de lourdeur et de complexité : le système y a une inertie considérable et empêche toute vision. Mais de bons modèles existent : à Rotterdam ou La Haye, à Copenhague, on arrive à penser la ville globalement. Environnementalement parlant, ces villes portent des visions et sont plus volontaires.

B.P. : Ces villes se dressent à l’intersection de la fiction et de la fonction, du besoin et du désir. Ces projets rendent la ville beaucoup plus agréable tout en apportant des solutions à un certain nombre de difficultés concrètes.

« Surtout, ne nous confiez pas la mission de concevoir la ville idéale ! »

Que peut la fiction face à la rapidité des mutations urbaines ? Peut-elle encore créer d’autres imaginaires que celle de la ville intelligente ?

Que peut la fiction face à la rapidité des mutations urbaines ? Peut-elle encore créer d’autres imaginaires que celle de la ville intelligente ?

F.S. : Certaines innovations sont extraordinaires et en même temps inquiétantes. Une forme de résistance est indispensable. Les récits et les imaginaires graphiques sont l’une des manières d’interroger l’avenir. Notre premier récit, « Les Murailles de Samaris », met en scène un personnage qui se trouve au cœur d’une ville mouvante, artificielle, en réalité vide, une ville qui n’est faite que pour lui. C’est une métaphore qui continue par certains côtés à résonner : la question du simulacre est omniprésente. C’est ce pour quoi sont faits les récits : saisir des intuitions, des fragilités.

B.P. : Par bien des aspects, les fictions d’aujourd’hui décrivent un futur qui est déjà là. Les scénarios de « Black Mirror » fascinent tant ils sont proches de ce que nous vivons, alors que « Blade Runner » ou « Minority Report » contenaient encore des parts de lointain et d’irréalisable. On ne peut pas grand-chose face à cette accélération, sinon rappeler que le futur n’évolue jamais aussi linéairement qu’on l’imagine. On envisage généralement un futur qui accentue les caractéristiques du présent, mais on peut développer d’autres types de devenirs. N’oublions pas que l’histoire fonctionne par crises, par brusques accidents, par décélérations, par inventions inattendues. Par exemple, l’hyper-confiance que nous avons dans les réseaux pourrait soudainement s’arrêter. Dans « Revoir Paris », toutes les communications digitales ont disparu. Pour se faire une idée de Paris, notre héroïne ne peut s’appuyer que sur quelques images et quelques livres du vieux monde qui ont survécu presque par hasard… Imaginer ce futur « crashé », non linéaire, ouvre d’autres voies pour penser l’avenir des villes.

De quelles villes futures rêvez-vous ?

F.S. : Nous, nous rêvons des villes imaginaires, pour y faire vivre nos personnages et y développer des récits. Certaines paraissent désirables malgré leurs étrangetés. D’autres sont plus cauchemardesques même si elles ont des beautés, des forces, des contrastes. On n’est pas là pour rêver la ville idéale, c’est une responsabilité que j’espère qu’on ne nous confiera jamais : surtout, ne nous la confiez pas !